将艺术揉进生命里的评话传人——徐天鹄

乐龄能人堂 2017-01-04 09:25:56 所属个人:杭州评话传承人——徐天鹄

有人说,一门技艺可以代表一个人生命的质量。那么在千年的历史长河里沉淀下来的日渐尘封的传统技艺,该如何才能汇聚复苏其鲜活亮丽的生命?

为了深入了解传统技艺、聆听能人的故事,也为乐龄能人堂即将开展的活动做准备,我们专门探访了国家级非物质文化遗产——杭州评话的传承人徐天鹄老师,与其进行了面对面的交流。从采访之初满腹感动,中间深深遗憾,到最后的希望犹存。感动于徐老师对评话艺术的韧劲和坚守,遗憾于传统瑰宝面临失传。

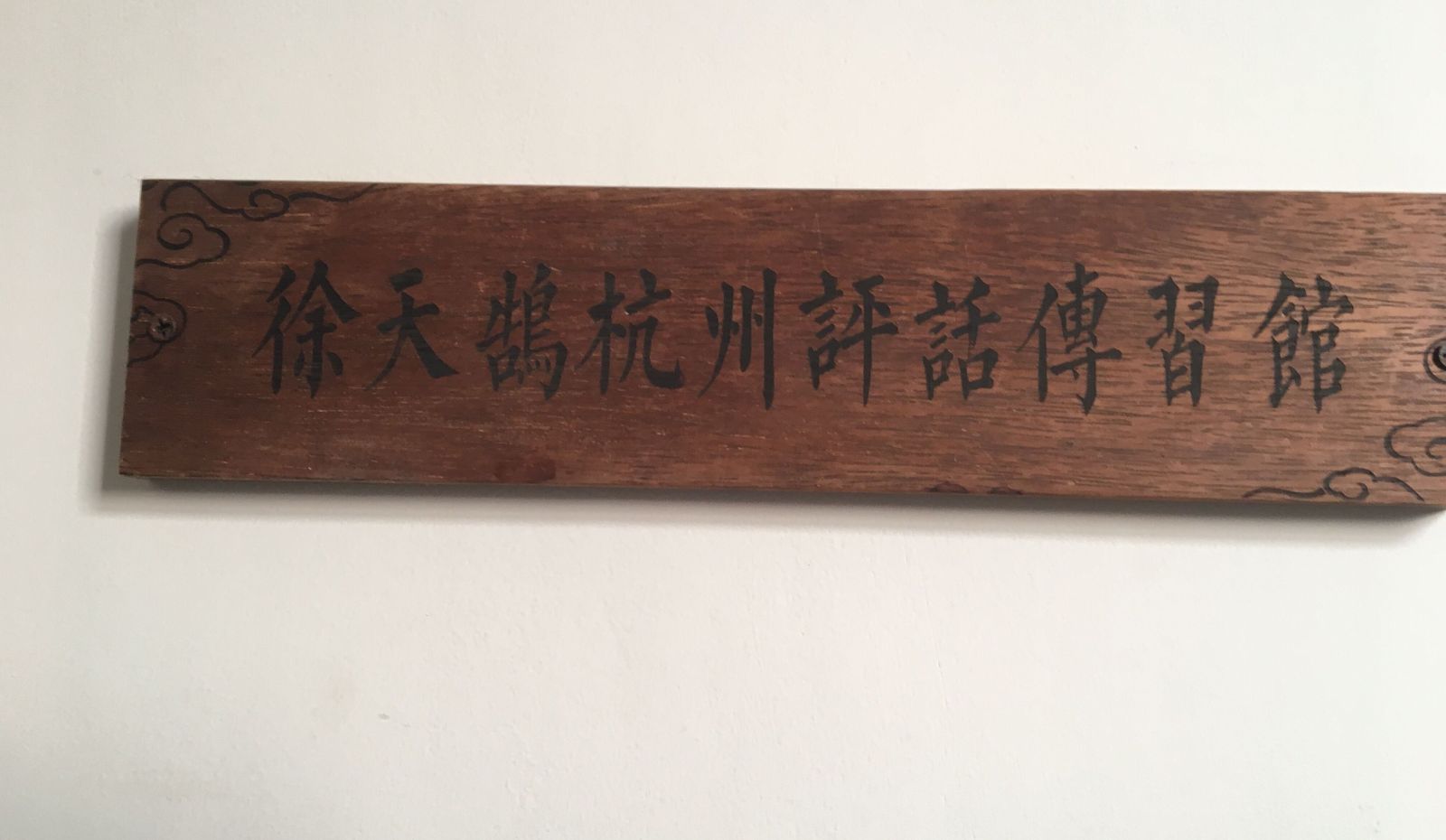

徐老师在非遗主题馆里的门牌

能人堂工作人员与徐老师探讨活动的详细内容

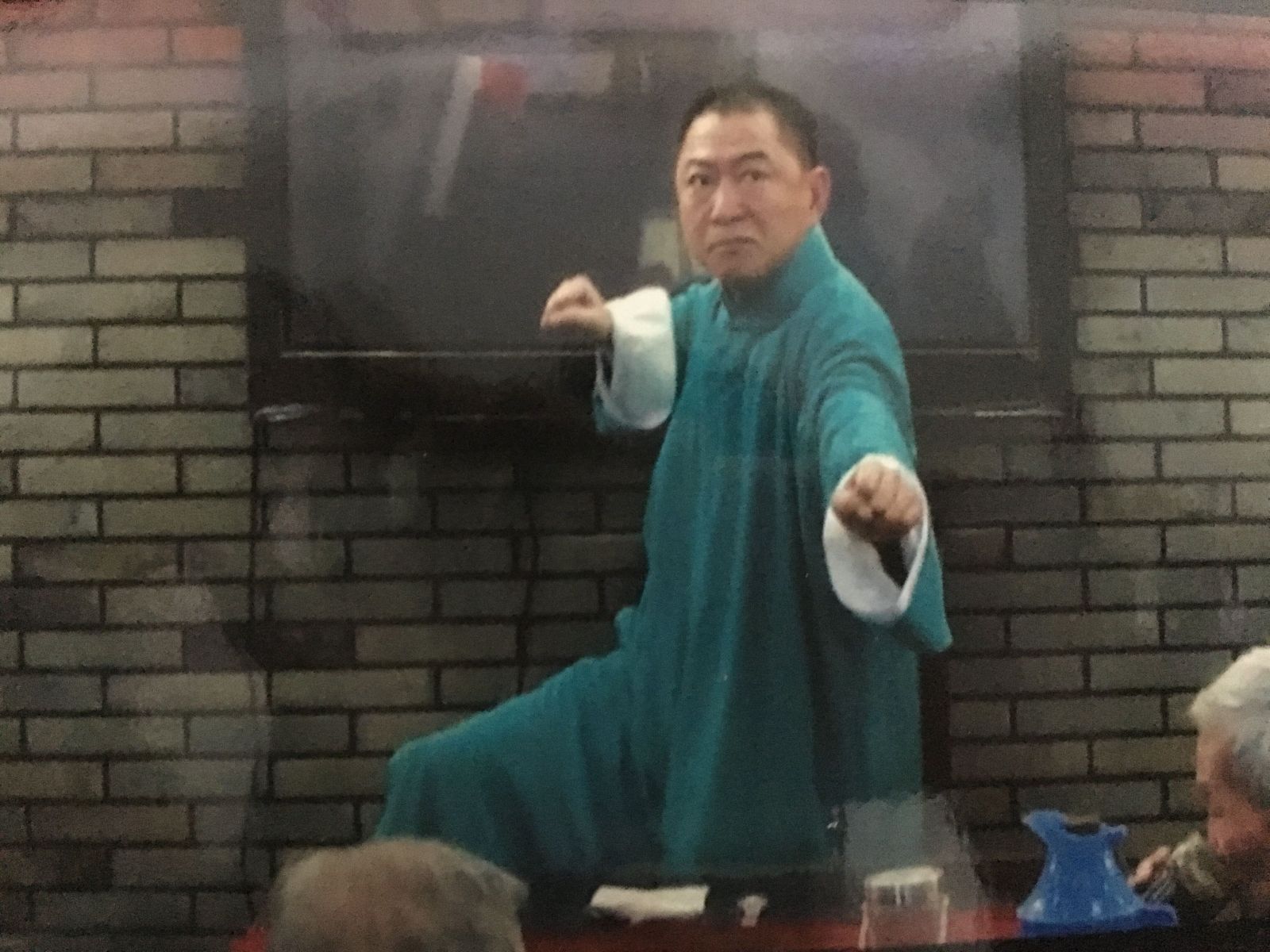

杭州评话,俗称“大书”,起源于南宋,是一种用通俗语言评说历史的曲艺形式。徐天鹄老师自16岁始正式跪拜王永卿先生学习评话,是杭州评话记录在册的第四代传人。五十余年的铢积寸累,现今他口中的段子若按每天讲两小时计算,可以连续讲上十八个月。《水浒传》、《岳飞传》、《彭公案》等脍炙人口的巨著,经徐老师抑扬顿挫的声调和丰富的肢体语言,故事人物的情绪变化与性格特征就能即刻显现在听众眼前,直让人有身临其境之感。

和所有怀着信仰与敬畏的人一样,挫折是生命必经的历程。在徐老师评话学成之时,说书因文革遭到了禁止。活跃的徐老师却没有因此颓丧自弃,而是默默的将这份信念埋藏在心底,转而在所工作的棉花厂里,积极的担任宣传队队长、象棋队队长等团队活动骨干。直到盼得文革结束,传统艺术迎来了春天,任凭单位的再三强留,徐老师毅然的重新走上了评话的道路。

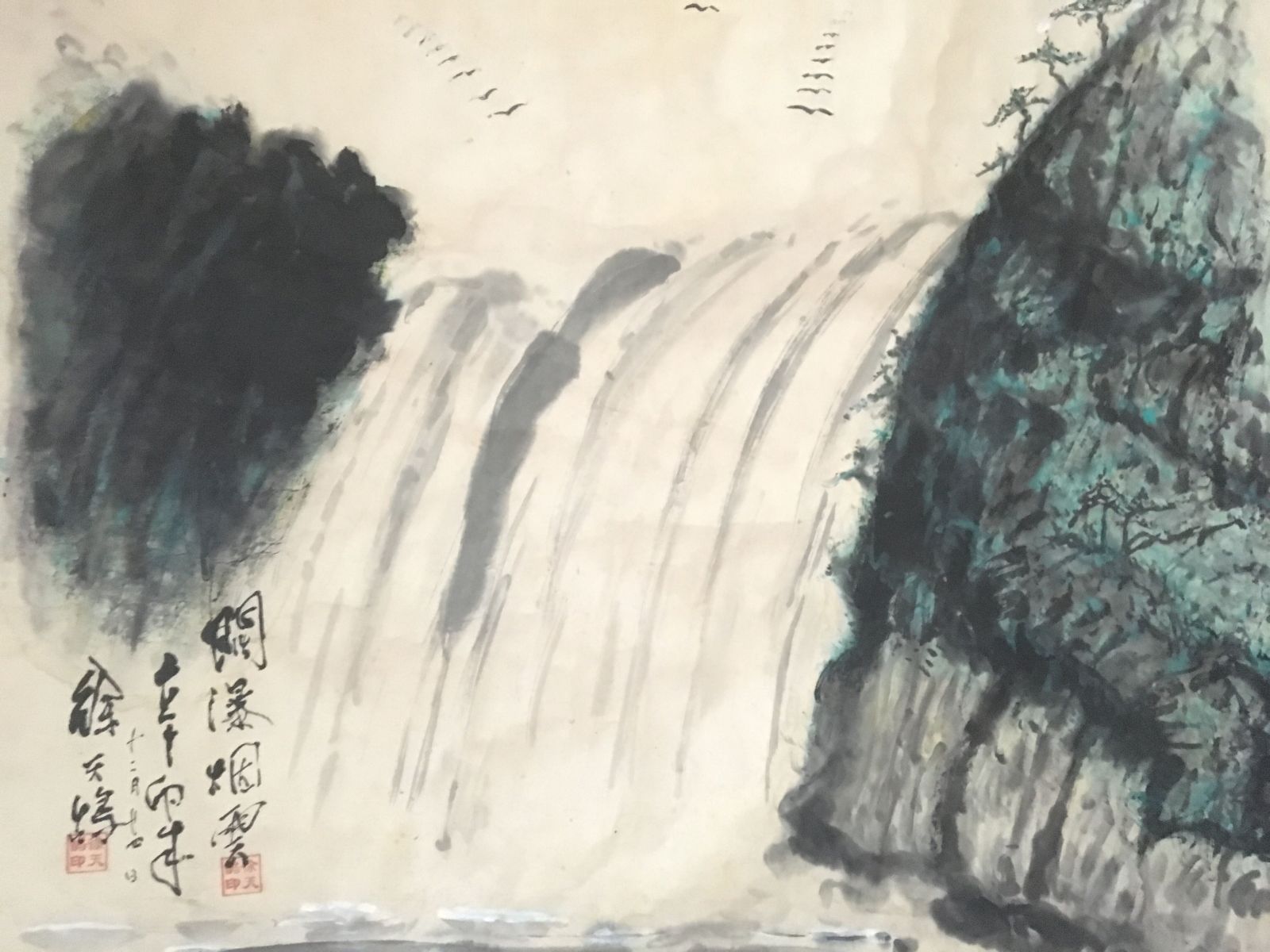

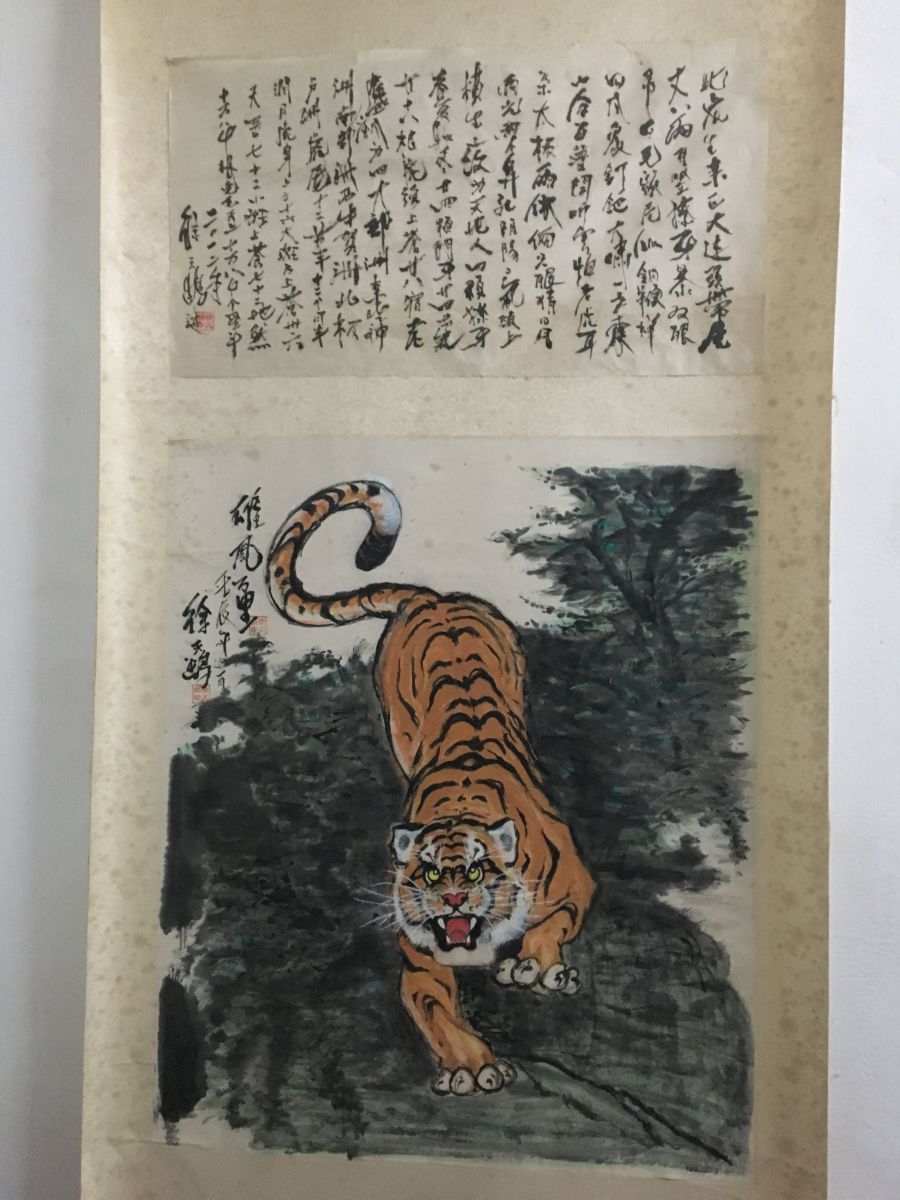

那早已能脱口而出亦或倒背如流的七八本厚重书目显露出一个饱含韧劲的生命的形状,而对笔墨的熟练驾驭更是将其描上了金边。当我们看到徐老师家中存留的书画习作时,很难将那个在书场上随时手舞足蹈、活力四射的说书先生和一个安静的端坐提笔的书画爱好者神貌挂上钩。说学逗唱样样在行的徐老师是自幼学习书画,花鸟鱼虫经过他的笔触,瞬间跃然于纸上。

以艺术为生命的说书先生

捕捉灵性的绘画者

时间在走,从前难再,传统艺术的听众正在流失。为了让更多的人知道杭州评话,徐老师曾去朝晖书场说书。虽然第一天到场的听众才三人,但多年来对评话的执着已让他养成了淡然的心态,于是他选择了自费演出,后来听众才慢慢的多了起来,直至几十人,不过来者基本也都是老年人。书场每位听众收费3元,另外加送一杯茶。但是即便如此,在多数老年人看来,每天三块钱也是一笔不小的花费。而这位传承人的表演收入也就只有这一点点。

杭州评话这门艺术绝不能断在自己这辈,抱着这个信念,徐老师在十年前成立了杭州评话艺术团。团员的平均年龄在六十岁以上,之前还经常会在杭州各个街道社区进行演出。但是随着团员们年龄的增长,如今演出活动已经越来越少了。其实老来之后,即使坐在家里不便出行,但若能看着得意门生将自己的毕生所学如生命复苏一般的在众人面前重演,倒也不失为一乐事。然而遗憾的是,包括徐老师在内杭州评话界至今都没有觅得合适的徒弟。不说如今熟知评话的人极少,即使有想学的人,在这个快节奏的社会,他们也不得不整天为着生活或学习而忙碌,根本无暇全身心的投入到这门艺术当中。而且学习杭州评话,还得考虑到品质、天赋、生相、方言等各方面的能力,缺一不可。为此,徐老师特地在武林街道文化站的非遗馆里创办了杭州评话培训班,寒暑假期间专门给小到中学生讲授评话艺术。通常徐老师会演示一遍,学生再上来学讲一遍,这些孩子们的聪明和灵气让失意的徐老师看到了希望。

徐老师的评话培训班内景

时代变迁,浮浮沉沉。曾经辉煌一时的杭州评话,现今围坐柱台同听的场景却无法再现,有着近900年历史的杭州评话如今的保护已迫在眉睫。幸有坚守之人,即使已年过七旬,仍以一片赤子心,在近60载的岁月流变中,倔强地行走在这条道路上,只希望评话能在任何一个时代,以不失传统的方式继续生存。

传统技艺面临失传,传承者们却还在坚守。同样,乐龄能人堂也开始帮助老艺人们,只愿成为这些智慧与艺术的坚强后盾。在一切浮躁渐渐烟消云散之时,希望因为我们共同的守候,让世人能够静静品味祖辈留给我们的精神财富,不会因为她们的流失而痛心悔恨。